E-Learning im Wandel

Wie sich Lernen im Unternehmen durch generative KI und Selbstorganisation verändert.

von Werner Sauter und Daniel Stoller-Schai

Neue Formen und Methoden des Arbeitens begegnen uns laufend: im Berufsleben, in alten und neuen Berufen, in Unternehmen und Organisationen. Vernetzung, Komplexität, digitale Transformation, Künstliche Intelligenz, Agilität oder Selbstorganisation sind die einschlägigen Stichworte. Hinter all diesen Formen stecken erweiterte Anforderungen, selbstorganisiert und kreativ zu handeln, neue Kompetenzen und neue, sie begründende Werte. Dies hat weitgehende Konsequenzen für das Lernen.

New Work – die Arbeitswelt verändert sich

Oft werden diese fundamentalen Veränderungen unter dem Sammelbegriff New Work zusammengefasst, also erwerbsorientierte

Arbeitskonzepte, die durch

- veränderte Erwartungen der Mitarbeitenden in Bezug auf Beteiligung, Autonomie und Sinnstiftung durch die Arbeit,

- ein hohes Maß an Virtualisierung von Arbeitsmitteln,

- Vernetzung der Menschen,

- Flexibilisierung von Arbeitsorten, -zeiten und -inhalten,

- agile, selbstorganisierte, iterative und hochgradig kundenorientierte Arbeitsprinzipien,

- ein coachendes, laterales und unterstützendes Führungsverständnis gekennzeichnet sind (vgl. Fraunhofer IAO, 2019).

Veränderungen im E-Learning

E-Learning bezeichnet alle digitalen Lernformen, die durch den Einsatz von Technologien ortsund zeitunabhängiges, individuelles und kollaboratives Lernen ermöglichen.

E-Learning hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt, weg vom statischen Wissenstransfer hin zu einem flexiblen, kompetenz- und werteorientierten Lernprozess, der eng mit der Arbeit verzahnt ist (vgl.Erpenbeck, Sauter 2024):

- 1990er-Jahre: Computer- und webbasierte Trainings, primär zum Wissensaufbau nach einem Curriculum

- 2000er-Jahre: Blended Learning, eine Kombination aus Präsenz- und selbstgesteuertem Online-Lernen mit dem Ziel der

Qualifikation. - 2010er-Jahre: Social Blended-Learning, individueller Kompetenzaufbau durch die Verknüpfung von Workshops mit

begleiteten, agilen Lernphasen in Praxisprojekten - 2020er-Jahre: Workplace Learning, personalisierter Werte- und Kompetenzaufbau am Arbeitsplatz, um reale Heraus-

forderungen zu bewältigen. - Heute: Future Learning – individualisiertes E-Learning mit KI-Assistenten.

Future Learning ist werte- und kompetenzorientiertes Lernen im Arbeitsprozess, das selbstorganisiert und kollaborativ im Dialog

mit der generativen KI bei der Bewältigung von Herausforderungen im Arbeitsprozess mit Unterstützung durch menschliche Lernbegleitende und digitale Lernassistenten erfolgt.

Future Learning ist kein Trend, sondern die strategische Antwort auf den Wandel der Arbeitswelt. Die generative KI markiert dabei den Beginn einer neuen Ära des Lernens.

Kommunikation mit KI

Die bisher klassische Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden erweitert sich um die Interaktion mit Maschinen. Damit

eröffnet sich ein völlig neuer Lernraum, in dem KI-Systeme zu persönlichen Lernpartnern werden. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, ist jedoch eine neue Kompetenz notwendig: das sogenannte Prompting. Wer mit KI effektiv lernen möchte, muss lernen, wie man

sinnvoll mit ihr kommuniziert (vgl. Sauter, Stoller-Schai 2025).

Dialogisches Lernen mit generativer KI – 4 Leitsätze helfen dabei:

Abb. 1: Vier Leitsätze des Promptings. Grafik: Dana Rulf

1. Denken – Prompten – Denken

Vor dem Prompting ist Nachdenken erforderlich. Nach dem Prompting ebenfalls. Nur so können gute Ergebnisse entstehen.

Dieser Leitsatz macht klar: Prompting ist kein reines „Bedienen“ einer Maschine, sondern ein zweiseitiger Denkprozess. Du überlegst dir zunächst, was du wissen oder erreichen willst, formulierst dann deinen Prompt, und anschließend prüfst du die Antwort kritisch.

Bezug zum dialogischen Lernen: Dialogisches Lernen bedeutet, dass Lernen durch den Austausch von Gedanken geschieht. KI wird dabei zur sokratischen Partnerin, die durch gezielte Fragen Denkanstöße liefert. Aber nur wenn du vorher und nachher reflektierst, entsteht ein echter Lern-Dialog – kein bloßer Wissenstransfer.

2. Generative KI kann deine Gedanken nicht lesen, du musst sie formulieren

Je klarer du formulierst, desto besser die Resultate. Prompting ist also auch eine sprachliche Kompetenz.

Dieser Satz betont: Die KI ist kein Gedankenleser. Sie braucht klare, strukturierte Eingaben. Das zwingt dich, präzise zu denken, deine Ziele zu klären und deine Fragen konkret zu formulieren.

Bezug zum dialogischen Lernen:

In einem echten Dialog musst du klar sagen, was du meinst. Du übernimmst Verantwortung für deinen Denkprozess und deine Kommunikation – ein zentrales Prinzip im dialogischen Lernen. Auch hier bist du die steuernde Instanz.

3. Die Kreativität sitzt vor der Kiste, nicht in der Kiste

Du bist der kreative Teil – die KI liefert Ideen, aber du steuerst die Richtung und überprüfst die Qualität.

KI kann viele Dinge simulieren, aber kreatives Denken, Neugier und kritische Reflexion bleiben deine Aufgabe. Der Leitsatz fordert dich auf, dich nicht zurückzulehnen, sondern aktiv zu gestalten, zu prüfen, zu kombinieren.

Bezug zum dialogischen Lernen:

Im dialogischen Lernen entwickeln sich Ideen gemeinsam – durch Rückfragen, neue Perspektiven und kreative Verknüpfungen.

Der Mensch bleibt dabei der Motor für Erkenntnisgewinn. Die KI erweitert deinen Horizont, aber der Lernfortschritt entsteht in dir, nicht im System.

4. Ich habe eine Frage …? Frag’ doch selbst!

Nutze die KI aktiv und selbstständig, um Antworten auf deine Fragen zu erhalten, anstatt auf externe Experten zu warten.

Viele Menschen warten darauf, dass ihnen jemand etwas erklärt. Der Leitsatz bricht mit dieser Passivität und ermutigt dich, Fragen

zu stellen, auszuprobieren und dich selbstständig auf die Suche nach Antworten zu machen – mithilfe der KI.

Bezug zum dialogischen Lernen:

Lernen durch Fragen, durch Forschen, durch Entdecken – das ist das Herz des dialogischen Lernens. Die KI ist dein Gesprächspartner,

aber du musst die Initiative ergreifen, um den Lernprozess in Gang zu setzen und zu steuern.

Wie spreche ich mit generativer KI?

Die vier Leitsätze schaffen die didaktische Grundlage für einen echten Lern-Dialog mit der KI. Sie helfen dir, nicht Konsument, sondern Gestalter deines Lernens zu werden. Dialogisches Lernen mit KI ist also kein technischer Prozess, sondern ein tief pädagogischer Ansatz, bei dem die KI dein Denken herausfordert – aber du bleibst der aktive, kreative Teil des Gesprächs.

Die Tastatur kann dabei auch zur Seite gelegt werden. Mit generativer KI kann direkt gesprochen werden – in verschiedenen Sprachen und Dialekten. Das fördert auch das Verständnis für dialogisches Lernen.

Anstatt Wissen auf Vorrat aufzubauen und meist rasch wieder zu vergessen, treten die Lernenden in die Interaktion mit KI-Systemen

und digitalen Lernumgebungen, die personalisierte und selbstorganisierte Bildungsprozesse bei der direkten Anwendung am Arbeitsplatz ermöglichen.

Dieses dialogische Lernen setzt voraus, dass die Lernenden zunächst ihre individuellen Ziele selbst formulieren und dann mit einer initialen Frage beginnen, z. B. „Was sind die wesentlichen Ursachen für diese Problemstellung?“. Die Lernenden analysieren die Antwort der KI kritisch und überlegen, ob sie vollständig ist oder ob es Aspekte gibt, die weiter hinterfragt werden sollten. Sie klären dabei, ob es alternative Perspektiven oder Erklärungen gibt und auf welche Quellen sich diese Aussagen stützen.

Danach wenden sie dieses Wissen zur Bearbeitung ihrer aktuellen Herausforderungen im Arbeitsprozess an, formulieren bei Bedarf weiterführende Fragen und fordern Beispiele oder Erfahrungen an. Da das neue Wissen umgehend in der Praxis angewandt wird, ergibt sich ein nachhaltiger Lernprozess.

Abb. 2: Vom Lernen auf Vorrat… und vergessen – zum Lernen im Dialog… und anwenden. Grafik: Dana Rulf

Corporate Learning mit völlig neuen Zielen

Im Corporate Learning zeichnet sich ein tiefgehender Paradigmenwechsel für die Gestaltung zukünftiger Lernprozesse ab, weil die Kern-Herausforderung in der Personalentwicklung heute darin besteht, die Mitarbeitenden auf Aufgaben vorzubereiten, die wir heute noch gar nicht kennen und die mit Methoden und Tools bearbeitet werden, die noch gar nicht entwickelt sind (Stoller-Schai 2024). Dies kann mit dem bisher vorherrschenden Vorratslernen nicht erreicht werden.

Das Ziel des betrieblichen Lernens ist deshalb der gezielte Aufbau von Kompetenzen und Werten, damit die Mitarbeitenden ihre zukünftigen Problemstellungen selbstorganisiert und kreativ bewältigen können. Zukunftsorientierte Lernsysteme ermöglichen es den Lernenden, individuelle Werte- und Kompetenzziele – Future Skills – eigenverantwortlich zu definieren, um daraus selbstorganisiert personalisierte Lernpfade abzuleiten. Die Personalentwicklung ist daher gefordert, Lernsysteme zu schaffen, in denen die Mitarbeitenden mit Hilfe ihrer Skills-Diagnostik individuelle Ziele für die Entwicklung ihrer Soft Skills – Werte und Kompetenzen – definieren, die dafür

erforderlichen Hard Skills – Wissen und Qualifikation – ermitteln und selbstorganisiert ihre personalisierten Lernpfade planen können.

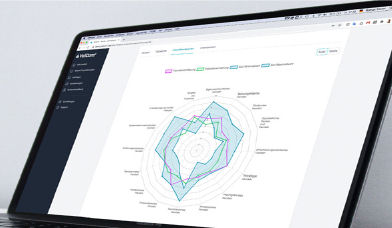

Abb. 3: Individuelle Skills-Diagnostik (Quelle: oneclick-learning GmbH)

Skills-Diagnostik für Future Learning

„Was man nicht erfassen kann, kann man nicht steuern.“ John P. Kotter

Werte und Kompetenzen lassen sich nur dann fokussiert als Lernziele definieren, wenn sie erfasst, analysiert und bewertet werden können, um daraus individuelle Lernziele und personalisierte Lernpfade abzuleiten. Die Skills-Diagnostik ist deshalb die notwendige Voraussetzung für selbstorganisiertes Lernen.

Auf individueller Ebene ermöglicht die Skills-Diagnostik die Selbsteinschätzung der Mitarbeitenden in Verbindung mit der Fremdeinschätzung durch Kolleg*innen und Führungskräfte (360-Grad-Einschätzung). Die KI entwickelt aus der Analyse und Bewertung der Erfassungsergebnisse Empfehlungen zur Formulierung individueller Entwicklungsziele und zur Ableitung adaptiver Lernpfade.

Die Skills-Diagnostik ist kein Beurteilungssystem, sondern ein Instrument, das es den einzelnen Lernenden ermöglicht, ihre individuellen Lernprozesse selbstorganisiert zu planen.

Die Mitarbeitenden formulieren auf dieser Basis ihre eigenen Vorschläge für individuelle Lernziele und Entwicklungspfade und stellen diese im Entwicklungsgespräch den Führungskräften vor, um gemeinsam die notwendigen Vereinbarungen für die Umsetzung in der Praxis zu treffen.

Auf Teamebene ermöglicht es die Skills-Diagnostik, die Teamkultur und die Teamkompetenzen durch die Erfassung der Ist- und

Wunsch-Ausprägungen einzuschätzen und gezielt zu entwickeln. Auf der Organisationsebene kann entsprechend ein Werte- und

Kompetenzrahmen (Soll) für die Organisation abgeleitet werden. Mithilfe der KI ist die Skills-Diagnostik skalierbar und wirtschaft-

lich geworden:

- Jede Mitarbeitende kann die Skills-Diagnostik jederzeit eigenverantwortlich für sich nutzen,

- es werden Soft- und Hard Skills erfasst und diagnostiziert,

- KI-basiert werden funktionsbezogene Soll-Profile erstellt,

- alle Mitarbeitenden erhalten individuell passende Empfehlungen für Lernziele und personalisierte Lernpfade,

- vielfältige Vergleiche von Mitarbeitendengruppen runden das Bild ab.

- auf Team- und Organisationsebene können Ist- und Wunsch-Größen erfasst werden.

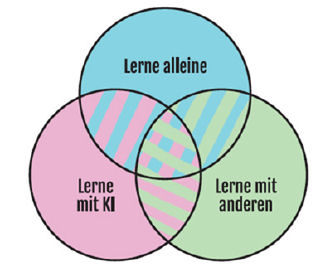

Gestaltung personalisierter Lernpfade – Dreiklang selbstorganisierten Lernens

Die Voraussetzung für selbstorganisiertes Lernen ist eine Lernkultur (vgl. Stoller-Schai 2023), die auf Vertrauen, Offenheit und

Entwicklungspartnerschaft basiert. Moderne Lerntechnologien ermöglichen ein flexibles, personalisiertes und vernetztes Lernen.

Learning-Experience-Plattformen (LXP) unterstützen die selbstorganisierte Gestaltung der Lernpfade und kollaboratives Lernen, stellen

kuratierte Lerninhalte und immersive Formate wie Virtual und Augmented Reality zur Verfügung und begleiten mit KI-Assistenten die

selbstorganisierten Lernprozesse (vgl. Stoller-Schai 2020). Um selbstorganisiert zu lernen, können die Mitarbeitenden drei grundlegende Lernformen nutzen, die eng miteinander verknüpft sind.

Abb. 4: Dreiklang des Lernens

1. Lernen alleine

Lernen in Eigenverantwortung ermöglicht es, Inhalte, Schwerpunkte und Tempo individuell zu bestimmen. Diese Form des Lernens

fördert Konzentration, Selbstrefle xion und eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Sie bildet damit die Grundlage

für nachhaltigen Werte- und Kompetenzaufbau – insbesondere dann, wenn die Lernenden die Wahlfreiheit haben, Zeit, Ort und Methode selbst zu bestimmen.

2. Lernen mit KI

KI-basierte Systeme eröffnen neue Möglichkeiten im Lernprozess. Sie reagieren adaptiv auf Eingaben, stellen gezielte Rückfragen, bieten strukturierte Hilfestellungen und begleiten bei der Entwicklung von Problemlösungsstrategien. Generative KI wird dabei nicht nur als Werkzeug genutzt, sondern zunehmend als lernbegleitendes System, das den individuellen Lernweg unterstützt.

3. Lernen mit anderen

Der soziale Austausch im Lernprozess gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gemeinsames Lernen in Teams, Lerngruppen oder Communities fördert den Perspektivenwechsel, aktiviert Vorwissen und trägt zur nachhaltigen Verankerung des Gelernten bei. Durch das Teilen von Erfahrungen und Erkenntnissen entsteht ein wechselseitiger Lernprozess, der über die reine Wissensvermittlung hinausgeht.

Neue Rollen im Future Learning

Die Orientierung der Mitarbeitendenentwicklung an Werte- und Kompetenzzielen hat zur Folge, dass die Mitarbeitenden in en Mittelpunkt der Lernprozesse rücken und ihre Lernprozesse selbst-organisiert gestalten. Das Lernsystem passt sich deshalb an die Lernenden an und nicht wie bisher umgekehrt. Personalentwickler*innen stehen vor der Aufgabe, eine neue Lernkultur zu etablieren, in der die KI sinnvoll integriert wird, ohne die Menschen zu marginalisieren. Statt auf standardisierte Schulungskataloge, Curricula und reine Wissensvermittlung zu setzen, gestalten sie lernförderliche Umgebungen. Dazu gehören:

- Business-Partner*in: Strategischer Partner*in für die Strategieumsetzung und das Performance-Management.

- Skills-Diagnostik: Konzipierung und Umsetzung von Diagnostiksystemen mit KI-Unterstützung und Begleitung aller Beteiligten.

- Ermöglicher*in selbstorganisierten Lernens: Gestaltung der Rahmenbedingungen und Lernkultur für zukunftsorientiertes Lernen.

- Lernarchitekt*in: Laufende Weiterentwicklung der Lernkonzeption und der Learning-Experience-Plattform

- Kurator*in von Lernressourcen und -materialien mit KI-Unterstützung.

- Community-Manager*in

- Designer*in von immersiven Lernumgebungen: AR- und VR-Lösungen, Simulationen

- Gezielte Skill-Entwicklung der Lernbegleitenden und Führungskräfte

- Learning und Workplace Analytics

- Planung, Umsetzung und Begleitung von Lehr-/Lernmaßnahmen

- Portfoliomanager*in: Vermittlung externer Bildungsangebote

Die Herausforderung besteht dabei nicht darin, Lernprozesse durch KI zu automatisieren, sondern neue Formen der Zusammenarbeit

zwischen Mensch und Maschine zu gestalten, die Kreativität, kritisches Denken und Urteilsvermögen fördern. Die Rolle der Führungskräfte verändert sich vom Vorgesetzten zur Entwicklungspartner*in der Mitarbeitenden. Das Ziel ist es, den Entwicklungsprozess der Mitarbeitenden mithilfe des Netzwerkes ihrer Führungskraft zu intensivieren und Entwicklungsprozesse

unterstützend zu begleiten.

Das Fachbuch zum Thema:

Sauter, W.; Stoller-Schai, D. (2025): Selbstorganisiertes Lernen mit generativer KI. Neue dialogische Lernwelten im beruflichen Kontext, Schäffer-Poeschel Stuttgart

Neue dialogische Lernwelten im beruflichen Kontext

- Das Potenzial generativer KI entdecken und Lernprozesse optimieren

- Mit zahlreichen Prompts und KI-gestützten Werkzeugen

- Mit Empfehlungen und Einschätzungen zukünftiger Lernorte

Das Buch zeigt, wie wir in einer von KI geprägten Zukunft erfolgreich lernen und arbeiten können. Die Autoren kombinieren moderne Lerntechnologien mit didaktischen Methoden und bieten Ansätze für Hard und Soft Skills durch dialogisches Lernen mit KI.

https://shop.haufe.de/prod/selbstorganisiertes-lernen-mit-generativer-kihttps://shop.haufe.de/prod/selbstorganisiertes-lernen-mit-generativer-kihttps://shop.haufe.de/prod/selbstorganisiertes-lernen-mit-generativer-ki

Link auf die Prompting Library: www.collaboration-design.ch/ressourcenwww.collaboration-design.ch/ressourcen

Autoren

Prof. Dr. Werner Sauter

ist Mitgesellschafter und Senior Consultant der oneclick-learning GmbH (https://oneclick-learning.com) und Wissenschaftlicher Leiter des ValCom® Institutes (https://valcom.org)

Dr. Daniel Stoller-Schai

ist CEO Collaboration Design GmbH und Co-Head Digital Education Institute GmbH (www.digital-institute.ch).